ডেস্ক

Published:2021-04-23 15:12:16 BdST

দেশহারানো মানুষ, ফিরলেন যে বার নিজ দেশে

ডেস্ক

---------------------

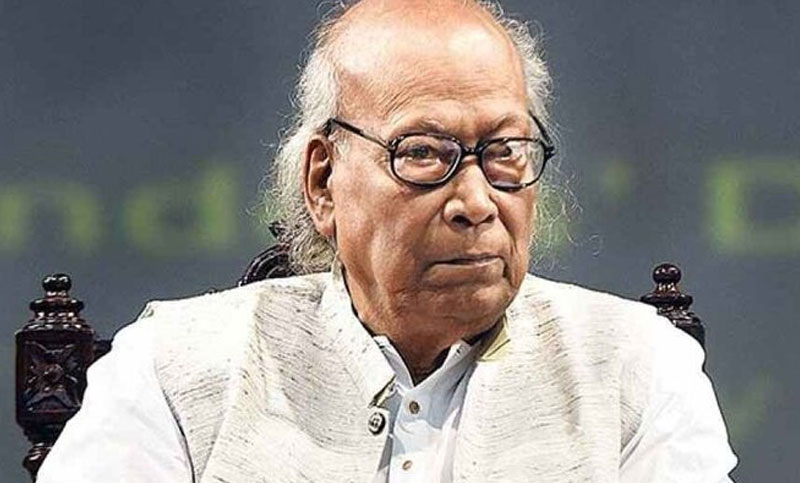

বাংলা ভাষা র এক প্রধান কবি শঙ্খ ঘোষ। তাঁর দেশ ছিলো বরিশালে। তাঁর পূর্ব পুরুষ অভিশপ্ত দেশভাগের খাঁড়ায় চলে যান কলকাতা য়।

অনেক কাল পরে শঙ্খ ঘোষ এলেন পূর্ব বাংলায়। নিজ ভূমে। সে কাহিনি তাঁর বয়ানে।

দেশহারানো মানুষ

শঙ্খ ঘোষ

ধুতিকাহিনী

বাস আসবে বলে দাঁড়িয়ে আছি একা, পিছনে একটা মুদিখানা। ফিরব ঢাকায়। ঢাকা থেকে যে সঙ্গী দুজনকে পেয়েছি, সেই হাসনাত আর মফিদুল গিয়েছেন কোথাও কাছাকাছি। বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেছে বলে মুদিখানার মালিক দোকানের ভেতর থেকে সন্দেহের স্বরে জিজ্ঞেস করেন : ‘কোথা থেকে আসতেছেন? ‘এই তো, পাকশি থেকে।’ ‘পাকশি থেকে?’ কপালে একটু ভাঁজ পড়ে তাঁর। বলেন : ‘পাকশিতেই থাকেন?’ ‘না।’ ‘তবে? তার আগে কোত্থেকে?’ ‘রাজশাহী থেকে।’ ‘ঢাকা থেকে।’ ‘ঢাকা?’ অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলেন : ‘ঢাকার লোক আপনি?’ ‘না।’ মরিয়া হয়ে ওঠেন তিনি। ‘তবে? - তার আগে? তার আগে কোত্থেকে?’

একটু হেসে তখন বলি আমি : ‘কলকাতা থেকে।’ এতক্ষণে যেন স্বস্তি হয় তাঁর। বলেন : ‘তাই কন। আপনি ইন্ডিয়ার লোক! সে তো বোঝাও যায়। এতক্ষণ তবে ওইসব বলতেছিলেন কেন?’ ‘ভুল তো বলিনি। এখন তো আমি পাকশি থেকেই আসছি, যাচ্ছি ঢাকায়। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আমি যে পাকশিরই লোক না, রাজশাহিরও না, ঢাকারও না - এটা আপনার মনে হল কেন?’ ‘হল আপনার পরনের ধুতি দেখে। ধুতি তো এখানে পরে না কেউ।’ ‘তাই?’ তারপর আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে তাঁকে বলি : ‘কলকাতাতেও খুব কম লোকেই পরে।’

‘কন কী! তা কইলকাতার অবস্থা এখন কেমন? তরিতরকারির দরদাম কেমন?’ হাসনাত-মফিদুল ফিরে এসেছেন ততক্ষণে। বাসও এসে পৌঁছল। আমরা উঠে বসেছি ঢাকায় ফিরব বলে। ধুতি দিয়ে চিহ্নিত হয়ে যাবার গল্পটা ওঁদের শোনাই, মৃদু মৃদু হাসেন ওঁরা।

কোথায় যাবেন

বাংলাদেশ হবার পর সেই প্রথম আমার ওপার-বাংলায় পৌঁছনো। গানের প্রতিষ্ঠান ‘ছায়ানট’-এর আমন্ত্রণে গিয়েছি কয়েকদিনের জন্য, ১৯৭৫ সালের মে মাসে। দরকারের চেয়ে একটু বেশিদিনই থাকা হয়ে যাচ্ছে ওঁদের দাক্ষিণ্যে, ওঁদের আতিথ্যে। শুধু মানুষজনের সঙ্গেই নয়, ঢাকার পথঘাট মিনার জাদুঘর সবকিছুরই সঙ্গে এক আত্মীয়বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছি অল্পসময়ের মধ্যে। যে-কোনও প্রতিষ্ঠান দেখিয়ে, যে-কোনও অনুষ্ঠান দেখিয়ে, যে-কোনও সৃষ্টি দেখিয়ে, ওঁরা জানতে চাইছেন কেমন লাগল আমার। আমার উচ্ছ্বাসের আমার আবেগের কোনও অন্ত নেই তখন, বলেই চলেছি আমার অনুভবের কথা, আমার ভালো-লাগার কথা। সেইরকম এক আবেগপ্রকাশের মুহূর্ত, শেষদিকে একদিন, সৌজন্যভরা মধুর স্বরে জামিল চৌধুরী বলে বসলেন প্রশ্নকারীদের : ‘আসলে, আমাদের দেশটার বিষয়ে ওঁর এতই কম প্রত্যাশা, এতই খারাপ ভাবেন আমাদের যে সবকিছুকেই মনে হচ্ছে তার চেয়ে ভালো। কিন্তু সত্যিই কি ভালো? হৈহৈ হাসির রোল ওঠে। কিন্তু মনে মনে ভাবতে থাকি আমি, এ পরিহাসের মধ্যে সত্যও কি আছে একটু?

এরই মধ্যে একদিন ওঁরা বলেন : ‘আমাদের তো সম্বল বেশি নয়, খুব বেশি ঘোরাতে পারব না তাই। তবু, একটা-কোনও জায়গায় আপনাকে বেড়াতে নিয়ে যাব। কোথায় যাবেন বলুন। চট্টগ্রাম? কক্সবাজার? রাঙামাটি? নাকি নিজের দেশ বরিশালে?’

ওঁদের কিছুটা অবাক করে দিয়ে বলি : ‘নিয়েই যদি যান তো কক্সবাজারও না, চট্টগ্রামও না। যেতে পারি কেবল একটা জায়গায়। পাকশি।’ পাকশি? সে আবার কোন জায়গা? অনেকে এর নামই শোনেননি। কেন হঠাৎ? পাকশি কেন?

‘কেননা ওটা হল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। কক্সবাজারের চেয়ে, রাঙামাটির চেয়ে, আরও আরও অনেক কিছুর চেয়ে। কেননা ওখানে আমি থাকতাম, কেননা ওখানে ছিল আমার স্কুল। আমার জীবনের একমাত্র স্কুল।’

জায়গাটাকে জানতেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে একজন বললেন : ‘সে তো পদ্মানদীর একেবারে ওপরে? একটা রেলওয়ে কলোনি তো? ‘হ্যাঁ, পদ্মানদীর ওপরে। আমাদের সকাল-বিকেল ঘুরে বেড়াবার জায়গা ছিল সেই পদ্মা। সেই যেখানে পনেরোটা আর্চওয়ালা হার্ডিং ব্রিজ -’

‘ব্রিজটা তো শুনেছি ভেঙে গেছে এখন। পাকসেনারা পালাবার সময়ে উড়িয়ে দিয়ে গেছে একটা আর্চ। যাবেন সেইখানে?’ যাওয়াই ঠিক হল। কিন্তু একা নয়, একা একা ছেড়ে দেওয়া সংগত মনে হল না ওঁদের, সঙ্গে যাবেন আবল হাসনাত আর মফিদুল হক নামের সাহিত্যপ্রেমিক দুই যুবা : নম্র, লাজুক, পরহিতব্রতী।

এইখানে ছিল

ঢাকা থেকে, রাজশাহীতে এক রাত কাটিয়ে, পৌঁছচ্ছি আমরা পাকশিতে। ঠিক কোন পথ দিয়ে যে ঢুকছি তা ঠাহর হয় না প্রথমে। মাথার ওপর দিয়ে রেলপথ চলে গেছে এমন একটা ফোকর পেরিয়ে এসে মফিদুল বলেন : ‘এটাই বোধহয় পাকশি।’

এটাই? আমরা কি তবে উল্টোদিক দিয়ে ঢুকলাম? হ্যাঁ, ওই তো বোধহয় বাজারটা দেখা যায়, সাজানো চৌকোনো পাঁচিলঘেরা যে বাজারের চার কোণে ছিল চারটে সিঁড়িপথ। ওই তো সেই সিঁড়ি। দ্রুত পায়ে তারই একটার ওপর উঠে দাঁড়াই আমি। গায়ে কাঁটা দেয়।

‘চিনতে পারছেন?’

কিন্তু আমি তখন আর কথা বলবার দশায় নেই। সাত থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেকটা মুহূর্ত কেটেছে যে আলো-ধুলোয়, সাতাশ বছর পরে এসেছি বলে কি চিনতে পারব না তাকে? তা কি হয়? শরীর তখন শরীর নয় আর, পালক। উড়তে শুরু করেছে সেটা বাতাসে ভর করে।

অল্প একটু এগিয়ে ওঁদের বলি : ‘দুপাশে দুজন আছেন তো, আমি হেঁটে যাব চোখ বন্ধ করে। কোথায় কী থাকবার কথা, বলতে বলতে যাব। দেখবেন তো আছে কিনা এখনও। এই তো, এর কাছাকাছি ডাইনে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ থাকবার কথা - ’ওঁরা বলেন : ‘আছে তো, আছে এখনও।’

বাঁয়ে সারি সারি একই রকম দেখতে বাবুপাড়ার বাড়িগুলি, প্রায় ছককাটা দাবার ঘরের মতো, রেলকর্মীরা থাকতেন। এইখানে একটু উঁচু হয়ে উঠবে পথ। এখান থেকে সোজা হোঁটে গেলেই পৌঁছে যাব স্কুলে - ওই তো দেখা যায় দূরে - কিন্তু না, আমি মোড় নেব বাঁয়ে। চলছি তো ঠিক? আবারও বাঁয়ে বাবুপাড়া, ডাইনে এখন খেলার মাঠ। ঠিক? সোজা এ পথটা চলে গেছে পদ্মাপারের দিকে, সাহেবপাড়া পেরিয়ে। না না, ওদিকে আমরা যাব না এখন। পদ্মায় নয়। মাঠটাকে ডাইনেই রেখে আবার ঘুরব ডাইনে। জানেন, একটা মজার ব্যাপার ছিল এখানে। মোড় ফিরলেই দেখা যেত লোহার একটা অসম্পূর্ণ রেলিং, বেঁকে গিয়ে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে দাঁড়িয়ে আছে। এতদিনে নিশ্চয় পুরোই ভেঙে গেছে সেটা।

মফিদুল বলেন : ‘চোখ খুলুন, চোখ খুলুন। দেখুন, ভাঙেনি এখনও।’ চোখ খুলি। আর দেখি, ঠিক একই রকম কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সেই আধভাঙা রেলিং। আরও একবার ডাইনে ঘুরে, আরেকবার চোখ খুলে, আ, ‘ওই দেখা যায় বাড়ি আমার!’ না, বাড়ি নয়, স্কুলবাড়ি। এখনও খানিকটা দূর। সোজাসুজি দেখা যাচ্ছে নামলেখা তার সামনের দেওয়াল। আবেশে দাঁড়িয়ে পড়ি আমি।

আমার সেই মাঠ ডাইনে, পুরো একটা চক্কর দিয়ে এলাম আমরা। সকালবেলার সেই মাঠে বসে আছে গুটিতিনেক উঠতি বয়সের ছেলে। আমার চলন দেখে নিশ্চয় তারা বুঝতে পেরেছে আমি দেশহারানো মানুষ, ফিরেছি আবার পুরনো জায়গায়। শুনিয়ে শুনিয়ে, হাল্কা একটা পরিহাসের সুর গলায় এনে, বানানো-কলকাতাই-ঢঙে বলছে তারা: ‘জানিস তো ভাই, এইখানে ছিল আমাদের বাড়ি। জানিস তো, এই মাঠটায় কত বসতাম আমরা। জানিস তো, জানিস তো, কেমন যেন সব হয়ে আছে এখন - ’

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসি, হাসে তারাও। তাদের কেবল জানিয়ে উঠতে পারি না যে আমার সবকটা না-বলা-কথাই-ঠিক-ঠিক বলে দিয়েছে তারা।

বারান্দা আর আমগাছ

স্কুলবাড়িতে ঢুকেই ছড়ানো বারান্দাটায় বসে পড়ি আমি। সামনেই দেখা যায় ক্লাসঘর, ঘরভর্তি ছেলেরা। সকালবেলার ক্লাস চলছে এখন, কেননা এখন গরমকাল। মর্নিং স্কুল। ঘরের ভেতর থেকে মাস্টারমশাইয়ের কাঁধ টপকে ছেলেদের দৃষ্টি এসে পৌঁছচ্ছে আমার দিকে। হাসনাত-মফিদুল চলে গেছেন হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরে, তাঁর খোঁজে।

কিন্তু প্রথম ঘোরটা কাটিয়ে উঠে আমি তখন ভাবছি, এ কেমন হল? বারান্দাটা এত নিচু হয়ে গেল কেমন করে? পা ঝুলিয়ে কতবার বসেছি যে বারান্দায়, তার এখন এই দশা?

এসে গেলেন হেডমাস্টারমশাই। অভ্যর্থনাভরা মুখে এগিয়ে আসছেন তিনি মফিদুলদের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করছেন : ‘কী দেখছেন? পাল্টে গেছে সব?’ ‘না না, কিছুই তো পাল্টায়নি, সবই ঠিক একরকম, সবই চিনতে পারছি। কেবল বুঝতে পারছি না, এই রাবান্দাটা এত নিচু হয়ে গেল কেমন করে।’

‘নিচু হয়ে গেছে? আসলে তো অনেক ঝড়ঝাপটা গেল। মিলিটারিরা সবই তো নষ্ট করে দিয়েছিল। আবার নতুন করে গড়তে হল কত কিছু। তখন হয়তো জমিতে মাটি ফেলা হয়েছে কিছু। হতে পারে সেটা। সেইজন্য বোধহয় নিচু লাগছে।’

‘তাই হবে।’ বলে উঠে দাঁড়াই আমি। আর তখনই, হঠাৎ মনে পড়ে যায়, ঠিকই তো আছে বারান্দা, আসলে আমি যে গেছি পাল্টে। ভুলে গিয়েছিলাম যে আগেকার মতো আর ছোটখাটো নই আমি, আমি তো এখন বড় হয়েছি। বারান্দাটা তাই নিচুই লাগছে না শুধু, অনেক ছোটও লাগছে আগেকার চেয়ে।

স্কুলের ঘরপ্রাঙ্গণ ঘুরে দেখিয়ে, ছেলেদের সঙ্গে মাস্টারমশাইদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে, হেডমাস্টারমশাই আমাদের আপ্যায়ন করছেন, সকালবেলার নাস্তায়। আমি জিজ্ঞেস করছি : ‘আপনি কি ওই কোয়ার্টার্সেই থাকেন, যেখানে আমরা থাকতাম? মানে আমার বাবা থাকতেন।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইখানেই। সেটাই আজও হেডমাস্টারের বাড়ি।’ ‘বাড়ির ঠিক সামনের সেই আমগাছটা কি এখনও আছে?’ ‘আছেই তো। আর সেই গাছেরই তো আম এই আপনার সামনের প্লেটে। নেন, একটু খেয়ে নেন, তারপর দেখতে যাবেন বাড়ি।’

খাবারের প্লেটটা সরিয়ে রাখি। স্কুলসংলগ্ন সেই বাড়িটির কাছে যাবার জন্য তর সয় না আর। সবাই আমরা উঠে দাঁড়াই। এগোতে থাকি স্কুলের প্রঙ্গণ পেরিয়ে। হ্যাঁ, ওই তো সেই বাড়ি। দরজার পাশে ওই তো সেই আমগাছ। গাছটি দেখবার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায় আমার চলা। সঙ্গীদলকে পিছনে ফেলে লম্বা লম্বা পায়ে এগোতে থাকি যেন ঘোরের মধ্যে। হঠাৎ দেখি পিছন থেকে দৌড়ে এসে হেডমাস্টারমশাই আমার একেবারে পাশে। ঈষৎ কুণ্ঠিত গলায় বলছেন তিনি : ‘দেখেন, ব্যাপার কী, আমাদের একটু পর্দা আছে, ভেতবে মেয়েদের গিয়ে একটু বলে আসি আগে, তারপরে আপনি -’

ওঁর হাত ধরে আমি বলি : ‘আরে না না, ভেতরে ঢুকছি না আমি। আমি যাচ্ছি ওই গাছটাকে ছোঁব বলে।’ ‘তা কেন, ভেতরে কেন ঢুকবেন না। নিশ্চয়ই ঢুকবেন। কেবল, আগে, একটু বলে আসি - ’ কিন্তু ওঁর কোনও কথা আর শুনতে পাই না আমি। আমি ততক্ষণে জড়িয়ে ধরেছি ওই গাছ। বুকের মধ্যে কতজন্মের ছোঁয়া এসে লাগে। আর আশ্চর্য, গাছটাকে কিন্তু একেবারেই ছোট মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে বরং বড়। গুঁড়িটার বেড় আরও বেড়ে গেছে মনে হয়।

ঠিকই তো, হবারই তো কথা। গাছ তো আর বারান্দা নয়। গাছও তো আমারই মতো বড় হয়ে গেছে। বাকলগুলির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মনে হল : শুধু কি বড়, নাকি বুড়োও হয়েছে একটু? কোথায় গেল সে মসৃণতা? সে লাবণ্য?

আরেকরকম ভালো

রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের প্রশস্ত সুরক্ষিত মাঠে খানিক সময় কাটিয়ে, পোস্ট অফিসে দাঁড়িয়ে একখানা চিঠি লিখে, বড় পুকুরের বাবলাগাছের পাশ দিয়ে, সাহেবপাড়ার কাঞ্চনফুলের গাছগুলি পেরিয়ে, পদ্মার বাঁধের ওপরে এসে দাঁড়িয়েছি, আমরা বলতাম গাইড ব্যাঙ্ক। গরমকালের গনগনে সূর্য তখন মাথায়। বাঁদিকে তাকালে দেখা যায়, পনেরটা আর্চের সেই হার্ডিং ব্রিজ, তার চতুর্থটা ভাঙা। হাসনাত-মফিদুল জানান : ‘খবর নিয়েছি, ওখানে এখন সারাইয়ের কাজ চলছে। ভারতের ইঞ্জিনিয়াররাই এসেছেন দায়িত্ব নিয়ে।’

খবরটা শুনি। কিন্তু হঠাৎ একটা অবসাদে ছেয়ে যায় মন। প্রথম আবেশের ঝোঁকটা তখন শমিত হয়ে এসেছে অনেকখানি। নিজের চোখে নয়, এখন আমি এই পদ্মাকে দেখছি আমার সঙ্গীদের চোখ। পাথরে-পাথরে-আটকে-দেওয়া বিস্তীর্ণ - চরে-থমকে-যাওয়া শীর্ণস্রোত ক্ষীণশরীরী এই পদ্মা, ঘোর দুপুরবেলায় দাঁড়িয়ে কেমন চোখে দেখছেন এঁরা, কেমনভাবে এ ভালো লাগবে ওঁদের, কেনই-বা! সেই ঢাকা থেকে যে উন্মাদনা নিয়ে এই পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছি, তাড়না করে এনেছি ওঁদের, ছোট এই মফস্বল শহরের মনোহারিতার কথা এমনভাবে যে বলেছি, এ নিয়ে এখন একটা সংকোচ জেগে উঠল মনে। মনে মনে পরিহাস করবেন কি ওঁরা?

ধীর পায়ে পদ্মা থেকে ফিরতে ফিরতে বলে ফেলি শেষপর্যন্ত : ‘দেখুন, জায়গাটাকে যে আমি কেন ভালো বলছিলাম, তা নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন? এ তো আপনাদেরও ভালো লাগবার কথা নয়। এর বিন্দুতে বিন্দুতে অনেক স্মৃতি দিয়ে অনেক সময়চিহ্ন মাখিয়ে দেখছি বলে আমরা কাছে এর একটা অন্য মনে আছে - অন্যরকমের এক ভালো-লাগা -’

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মফিদুল বলেন : ‘আপনার যে অন্যরকম ভালো লাগবে সে তো বোঝাই যায়, আপনার আর আমাদের তো একরকম লাগতে পারে না। কিন্তু আমাদের কী মনে হচ্ছে জানেন তো? আমরা ভাবছি - আমরা কথাও বলছিলাম এ নিয়ে - এত সুন্দর একটা জায়গার কথা আমরা জানতামই না আগে? আমাদের কিন্তু খুব ভালো লাগছে। হয়তো অন্যরকম ভালো।’ স্বল্পভাষী হাসনাতও বলেন : ‘সত্যি, মনটা খুব ভরে গেল।’ ওঁদের এই ভালো-লাগার কথা শুনে ভেতরে ভেতরে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠি। সজল হয়ে ওঠে মন।

ফিরে যেতে হবে এবার ঢাকার দিকে। সাইকেল-রিকশায় পাকশি পেরিয়ে গিয়ে এক বাসরাস্তায় দাঁড়াই। মফিদুল-হাসনাত গিয়েছেন কোথাও কাছাকাছি। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, তার পিছনেই এক মুদির দোকান। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি বলে মুদিখানার মালিক দোকানের ভেতর থেকে সন্দেহের স্বরে জিজ্ঞেস করেন : ‘কোথা থেকে আসতেছেন?’

‘এই তো, পাকশি থেকে!’

গানের রাত

ঢাকায় আজ শেষ রাত। কলকাতায় ফিরবার সময় হয়ে এল, ভোরবেলাতেই উড়াল। কী করা যায় এই শেষ সময়টুকু? কী আর করা, গান ছাড়া? গানের প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে এখানে এসেছি, পনেরো দিন শুধু গানেরই চর্চার মধ্যে দেখেছি সবাইকে, শেষ প্রহরটাও কেটে যাক তাতে।

জয়নুল আবেদিনের প্রশস্ত হলঘরে সন্ধে থেকেই তাই জমায়েত সবাই। গান গাইবেন সনজীদা, সঙ্গে থাকবেন ওয়াহিদুল, আর থাকবে আজাদের মতো তরুণেরা, ছায়ানটের শিক্ষার্থীদল। টুনুদা নার্গিস জামিল রূপা নন্দিনী শ্রোতা হিসেবে ছড়ানো কাছেদূরে। আর গৃহকর্ত্রী নুরুন্নাহার যেন আলতোভাবে ঘিরে আছেন সমস্ত আসরটাকে। সম্পূর্ণ উপস্থিত থেকেও সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকবার এক অবিশ্বাস্য উদাহরণ হয়ে গানের এই নিবিষ্ট রসগ্রাহিনী একইসঙ্গে নিখুঁত লক্ষ্যে রাখছেন অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্য।

ঠিক-ঠিক গানের আসর অবশ্য বলা যায় না একে, এ হল গানের আড্ডা। গাইতে গাইতে গানের অনুষঙ্গ নিয়ে কথা স্মৃতি বিচার এমনকী বিতর্ক। শুরু হয়েছিল একুশে ফেব্রæয়ারির গানে, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের গানে, আজাদেরা কীভাবে সবাই মিলে তাদের ভরাট গলায় একদিন তুলে নিয়েছিল সেই গান তার সতেজ সজল বৃত্তান্তে। তারপর এক সময়ে সেটা গড়িয়ে যায় রবীন্দ্রনাথে। তবে, রবীন্দ্রনাথও তো ওঁদের কাছে সেই একই রকম সংগ্রামেরই গান।

ওরই মধ্যে এসে যায় রাতের খাওয়া। রাত বাড়তে বাড়তে বিদায় নেন কেউ কেউ। পরদিন ক্লাস আছে বলে উঠে যান সনজীদা। কিন্তু আসর কি ভেঙে যাবে তাতে? আজাদের গলায় আবারও উঠে আসে সুর। শুনতে শুনতে, কথা বলতে বলতে, কেউ-বা আলগোছে কাত হয়ে পড়েন। সুরের নেশায় ওয়াহিদুল বোঝাতে থাকেন শৈলজারঞ্জনের শেখানোর মহিমা ঠিক কোথায়, কেন তাঁর কাছেই পাওয়া যায় ঠিক-ঠিক রবীন্দ্রনাথ। শুধুমাত্র স্বরলিপির ওপর নির্ভর করে থাকা ‘কতদূর সঙ্গত, প্রশ্ন তোলেন নার্গিস।’ ‘জর্জদার গানের মতো প্রাণ আর কোথায় পাওয়া যায়, বিশ্বভারতী কেন কীভাবে আটকে দেয় তাঁকে’ জানতে চান দেবব্রত বিশ্বাসের সর্বৈব অনুরাগিণী এই নার্গিস।

কথা নয়, গান হয়। আস্তে আস্তে থেমে আসে গান। কিন্তু এখন কি আর ঘুমানোর মানে আছে কিছু? ভোর হতে কতই-বা বাকি আর! চলুক তবে গুনগুন, চলুক তবে গল্প।

হারানো আর পাওয়া

প্রায় সকলেই তখন আধশোয়া। কথা ফিরে এসেছে আবারও সেই মুক্তিসংগ্রামের দিনগুলিতে। ঢাকাতে যাঁরা আটকে ছিলেন, তাঁরা বলছেন ঢাকার গল্প। আর আমি বলছি কলকাতার কথা, কলকাতর শরণার্থীদের কথা। আজাদ বলছে : ‘আমিও তো ছিলাম শরণার্থী। তারপরে মুক্তিযোদ্ধা।’

‘একদিন কী হয়েছিল জানো’ - রূপা নন্দিনী আজাদদের বলতে থাকি আমি - ‘ওয়েলিংটন স্কোয়্যারের কাছে যে বাড়িতে শরণার্থী সহায়তার কেন্দ্র হয়েছিল একটা, সেখান থেকে নিয়ে এলাম একটি ছেলেকে। কে কোথায় থাকবে, কাকে কোথায় রাখা যাবে, এসব ব্যবস্থা করত তখন দীপেন, আমাদের দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। এক সন্ধ্যায়, একটি ছেলের তখনও কোনও আশ্রয় হয়নি জেনে, নিয়ে এসেছি তাকে আমাদের শ্যামবাজারের বাড়িতে। কতই-বা বয়স হবে, আঠেরো-ঊনিশ বড় জোর। ওর টলটলে আর নরম চেহারা দেখে কে বলবে ওর নাকি ইচ্ছে ছিল মুক্তিযোদ্ধা হবার! সেই লক্ষ্য নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল এক বন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু সে বন্ধুকেও আর খুঁজে পাচ্ছে না সে, হারিয়ে ফেলেছে। রইসে আমাদের সঙ্গে কয়েকদিন।’

‘থেকে গেল? তারপর?’ ‘তারপর, কলকাতায় তো তখন নকশাল-হাঙ্গামার সময়। রাতবিরেতে বোমাবরুদের শব্দে কেঁপে ওঠে পাড়া। এত আতঙ্ক পেরিয়ে এসে আবার কি ত্রাসের মধ্যে পড়বে ছেলেটা? গভীর রাতে তেমন শব্দ শুনে ওর ঘরে গিয়ে আশ্বাস দিয়ে আসি ওকে, গায়ে টেনে দিই চাদর। দিনেরবেলায় কলেজে বেরোবার সময়ে হাতে দিয়ে যাই বইপত্র। ছেলেটি বলে : দরকার নেই। আপনার মেয়ের তো ড্রইং খাতা আছে। আমি বরং ছবি আঁকি বসে বসে। আপনার মেয়েকে শেখাবও না-হয়। শুনে বলি : বেশ তো - এ তো বেশ ভালো কথা -’

এ পর্যন্ত শুনেই হঠাৎ উঠে বসে আজাদ। ‘ছবি আঁকা? আঠেরো-ঊনিশ বছর বয়স? আচ্ছা, বলছিলেন না ওর বন্ধুকে খুঁজে পাচ্ছিল না ছেলেটি? কোন সময় থেকে খুঁজে পাচ্ছিল না, বলেছিল কিছু?’

‘কোন সময়? না, সময়ের কথা ঠিক মনে পড়ছে না আমার। বলেছিল, একসঙ্গে আসছিল ওরা দুজন, তারপর একটা স্টেশনে দুজনের মাঝখানে এসে পড়ে একটা মালগাড়ি। মালগাড়িটারই আড়ালে হঠাৎ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল ওদের, অনেক খুঁজেও শেষপর্যন্ত পাওয়া দেল না আর। রানাঘাট স্টেশন থেকে তখন ও একা-একাই চলে এল কলকাতায়।’

‘রানাঘাট?’ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে আজাদ : ‘রানাঘাট? আরে, বলেন কী? হারিয়ে-যাওয়া সেই বন্ধুটা তো এই আমি! আপনি তো তবে সাহাবুদ্দিনের কথা বলছেন!’ ‘ঠিক, ঠিক, সাহাবুদ্দিনই ছিল তার নাম।’

উত্তেজনায় তখন সবাই উঠে বসেছে। আজাদ বলে চলেছে : ‘আমরা দুজন একসঙ্গে বেরিয়েছিলাম ঢাকা থেকে। তারপর অনেক হাঁটাপথে অনেক নদীপথে কখন পেরিয়ে গেলাম বর্ডার। একটা স্টেশনে এসে পৌঁছেছি দুপুরের দিকে, লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখি একটা মালগাড়ি, দুজন দুধারে সরে যাই। কিন্তু গাড়িটা পেরিয়ে যাবার পড় ভিড়ের মধ্যে আর কোথাও খুঁজে পাই না সাহাবুদ্দিনকে। খুঁজতে খুঁজতে পরের দিন পৌঁছই কলকাতায়। আর তখন কিনা ও-বেটা আপনার বাড়িতে বসে ছবি আঁকছে! আর সেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল এইখানে! এই চার বছর পর! কী কান্ড, এরকমও হয়।’

‘ভাগ্যিস রাত জেগে গল্প হচ্ছিল। এই রাতটা কেটে গেলে আর তো জানাই যেত না কথাটা।’ সবাই বলে। আজাদকে জিজ্ঞেস করি : ‘তুমি তো গান গাও? সে এখন কী করে? তার কি আর কোনও খবর পেয়েছিলে পরে?’

‘পাব না কেন? স্বাধীনতার পরে দেখা হয়েছি আবার। তবে এখন আর সে ঢাকায় নেই। ছবি আঁকার জন্য চলে গেছে প্যারিসে। খুব ভালো কাজ করছে সেখানে। নাম হচ্ছে বেশ।’ ফিকে হয়ে আসছে অন্ধকার। কয়েকজনে মিলে বেরিয়ে পড়ি পথে। ধানমন্ডির তরুবীথি-ঘেরা লেকের চারধারে ঘুরতে ঘুরতে আর কথা বলতে বলতে দেখি আলো ফুটবার সময় হল। ঘন্টাখানেক পরেই কলকাতার উড়াল।

নতুন-পাওয়া আত্মজনকে এয়ারপোর্টে থমকে রেখে রাতজাগা চোখে ঢুকে যাই একসময়ে সিকিউরিটি চেক-এ।

আর, অনেক অনেকদিন পরে জানতে পারি, সেই সাহাবুদ্দিন আজ বাংলাদেশের প্রথম সারির এক শিল্পী, আন্তর্জাতিক খ্যাতি এখন তার, রানাঘাটের মালগাড়ির পিছনে যে একদিন হারিয়ে ফেলেছিল তার গানের বন্ধুকে।

আপনার মতামত দিন: